随着时间的推移,大企业如何应对潜在的颠覆性技术?这对于成熟行业的企业来说,是关键的战略挑战。

特别是在生物技术领域,在新技术萌芽的早期,发展方向尚未明朗,需要漫长研发周期和商业化的不确定性,让这种战略挑战更为显著。

Big Pharma 选择的应对方法是什么?这些应对方法是如何随时间演变的?以及哪些方法最终更成功?

这篇2018年发表于《加利福尼亚管理评论》的论文,提供了一个具有启发性的洞察,以及一个细致入微的视角。研究者研究了12家 Big Pharma 25年内是应对生物技术的机遇/挑战的?(1990年-2015年,包含两个大的生物技术的上下行周期)

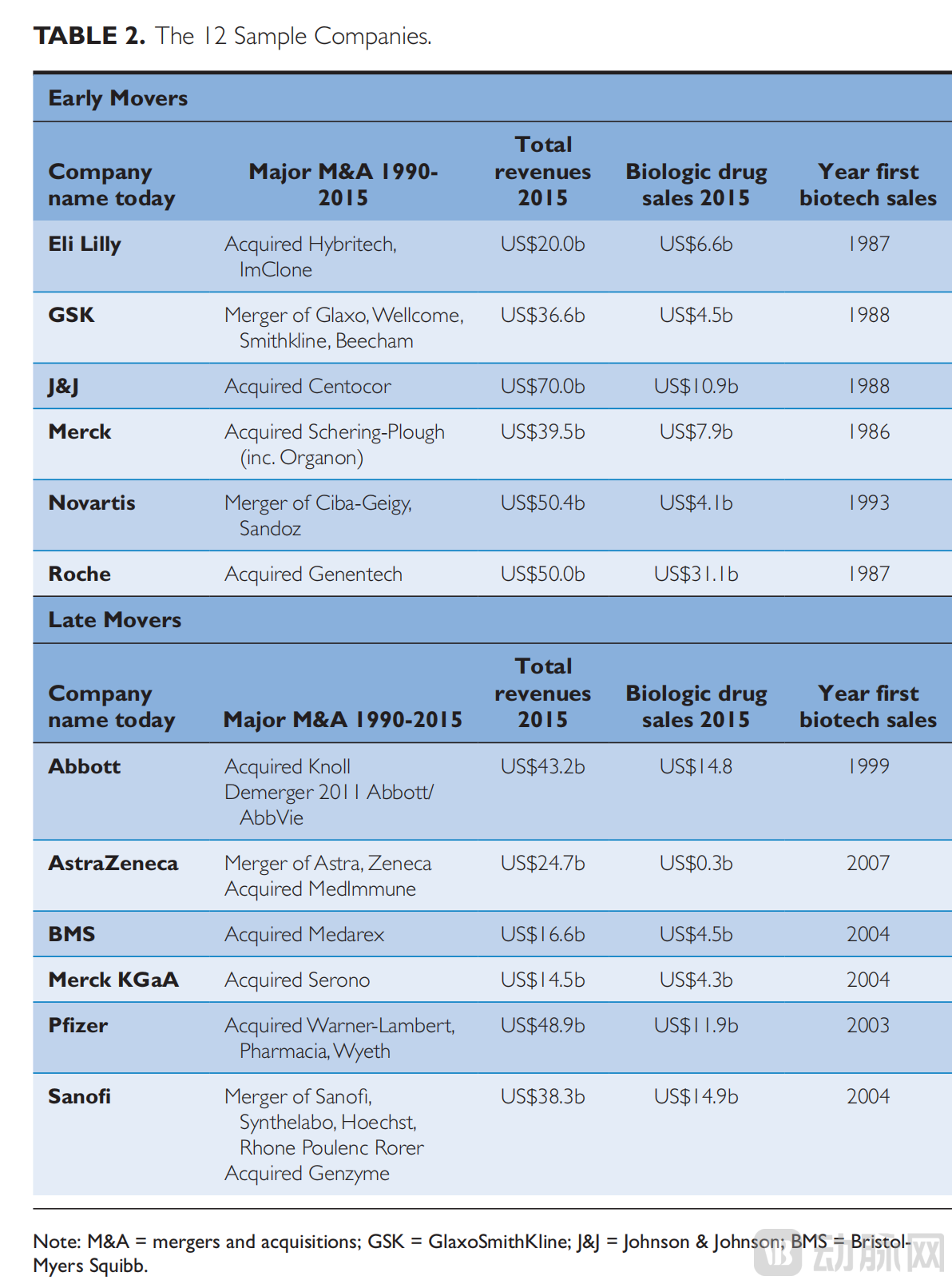

12家Big Pharma被分为两个阵营:6家早期行动者(包括强生、美国默克、礼来、罗氏、诺华和葛兰素史克),他们通过一系列不同的机制,包括收购、联盟和可持续投资,更快地进入生物技术领域;其他6家则是后进者(包括辉瑞、 百时美施贵宝、雅培、赛诺菲、阿斯利康和德国默克[Merck KGaA]),他们发展较慢,直到21世纪初才对生物技术有重大表态。到2015年,所有这些公司的生物技术销售额都达到了相当高的水平,但盈利水平和未来增长前景却截然不同。

虽然12家公司的高管都意识到了生物技术的出现,但他们的应对情况却大相径庭,无论是在投资活动的类型上,还是在投资的时间上。分析表明,其中一些应对方案比其他方案更有效。早期行动者比后进者更成功。据此,论文作者提出了,对生物技术的长期承诺得到回报的几种方式。

动脉新医药编译了这篇论文的核心信息和观点:

大型制药公司和生物技术行业(1990-2015)

虽然生物技术一直在药物开发中发挥作用,但20世纪70年代基因剪接技术的突破使得身体内产生的天然产物(如胰岛素、生长激素和促红细胞生成素[EPO])的规模化成为可能,并且首个产品——由基因泰克(Genentech)制造并授权给礼来(Eli Lilly)的人类胰岛素(“Humulin”)得以上市。这些初步成功使得基因泰克(Genentech)和安进(Amgen)等首批“生物技术”公司能够获得风险投资资金。

在20世纪80年代和90年代,默克、葛兰素史克和罗氏等大型制药公司已经发展出了深厚的化学专业知识,利用组合化学和高通量筛选等技术来常规化“小分子”药物的开发过程。然而,随着这些技术的投资回报逐渐减缓,以及生物技术领域的研究进展加快,许多大型制药公司开始密切关注这个新兴技术领域,例如通过与最有前途的初创企业进行战略联盟和有选择性的收购。生物技术被视为一个令人兴奋的新兴领域,“超过400家美国公司每年在生物技术研发上投入高达20亿美元。”

然而,生物技术革命被证明是“充满了希望,但盈利药物却不多”,在2000年,生物技术的“泡沫”破裂,导致许多初创企业倒闭,很多大型公司搁置了它们的投资计划。

在2000年代,生物技术的基础科学取得了进展,主要发展了三个主要方向。其中之一是创造全新的生物制剂药物,例如基于单克隆抗体(MABs)的药物。关于单克隆抗体的开创性研究始于20世纪70年代,第一个全人源产品阿达木单抗于2002年获得了治疗类风湿性关节炎的批准。到2015年,市场上已经有超过五十种单克隆抗体药物。

其次,人类基因组计划于1990年开始,2001年完成,为更好地理解疾病和治疗目标,以及改善小分子和生物制剂药物的发现和开发过程提供了工具。第三个方向是创造新的干预手段,用于治疗遗传性疾病,并增强免疫系统对抗传染病和癌症的能力。尽管这些形式的“基因治疗”显示出巨大的潜力,但进展缓慢且昂贵,并且有一些药物被撤回的案例(例如Glybera)。

在所有这些机遇的领域中,加上2000年代初强劲的经济,生物技术迎来了第二波乐观情绪和投资热潮。到2010年代初,这些投资开始见到成果,越来越多的“生物制剂”药物获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。其中许多被证明是重磅炸药:到2015年,全球销售前十的药物中有六种是生物制剂,而2010年只有两种。尽管生物制剂药物的总销售收入增长迅速,但基于化学的销售收入已经开始下降。

我们选择了12家公司进行深入分析,这些公司在1990年时已经具备了以化学为基础的核心技术。所有公司都意识到了生物技术的潜力,但它们的反应情况在时间上(早期/晚期)和操作重点上(外部收购/内部开发)有很大的不同。在这12家公司中,有6家相对较早进入生物技术领域,即在1999年之前就有生物制药产品的销售;而另外6家相对较晚进入,他们在1999年或之后首次从生物制药产品中获得收入,并且现在致力于一定程度的基于生物技术的研发。

注:表中分析了6家早期进入生物医药领域的公司:【Eli Lilly(礼来公司)、GSK(葛兰素史克)、J&J(强生)、Merck(美国默克)、Novartis(诺华)、Roche(罗氏)】、6家晚期进入生物医药领域的公司【Abbott(雅培)、AstraZeneca(阿斯利康)、BMS(百时美施贵宝)、Merck KGaA(德国默克)、Pfizer(辉瑞)、Sanofi(赛诺菲)】,这12家公司在1990-2015年间的重大并购/拆分、2015年的总体收入、2015年生物制药的销售收入、首次出售生物制药的年份。

我们从多个信息源收集了数据。首先,我们使用汤森公司的数据库(ReCap和Cortelis)收集了每家公司外部生物技术相关活动的逐年数据。我们还跟踪了重要的药物事件(产品上市、临床试验),以及所有的利润表和资产负债表数据。其次,我们通过阅读年度报告、所有重要新闻发布和分析师报告,为每家公司编制了详细的案例历史。第三,我们对该领域的17位专家进行了访谈。这些访谈并非作为主要数据来源,因为变化发生在一个很长的时间段(1990年至2015年),追溯性的陈述往往存在偏见。但是,它们作为“专家访谈”,有助于验证研究结果,并提供解释,以帮助理解复杂的情况。

虽然分析的初期阶段相对较不正式,但后续的阶段则是结构化的,主要针对每家公司确定一个“应对模式”。

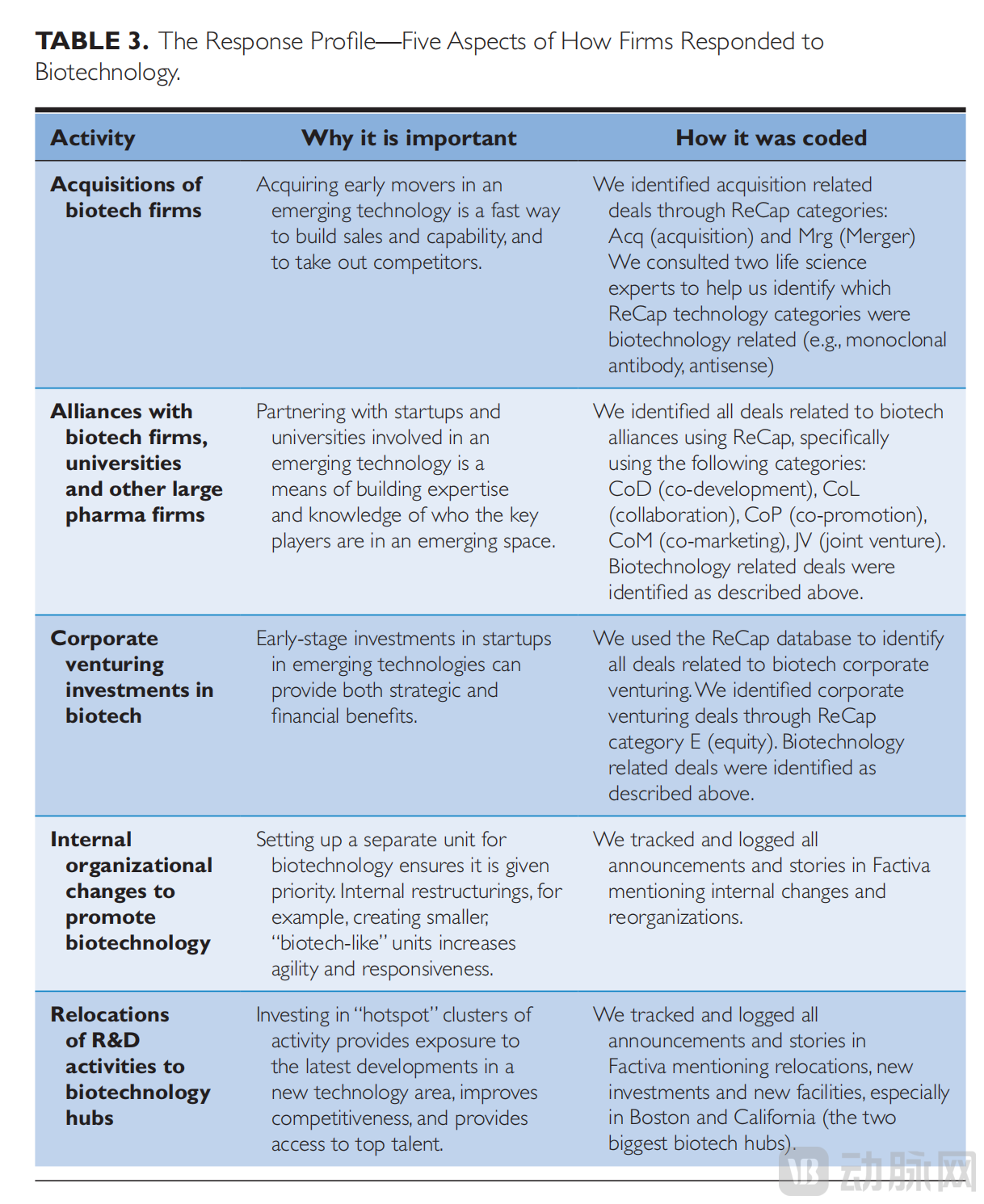

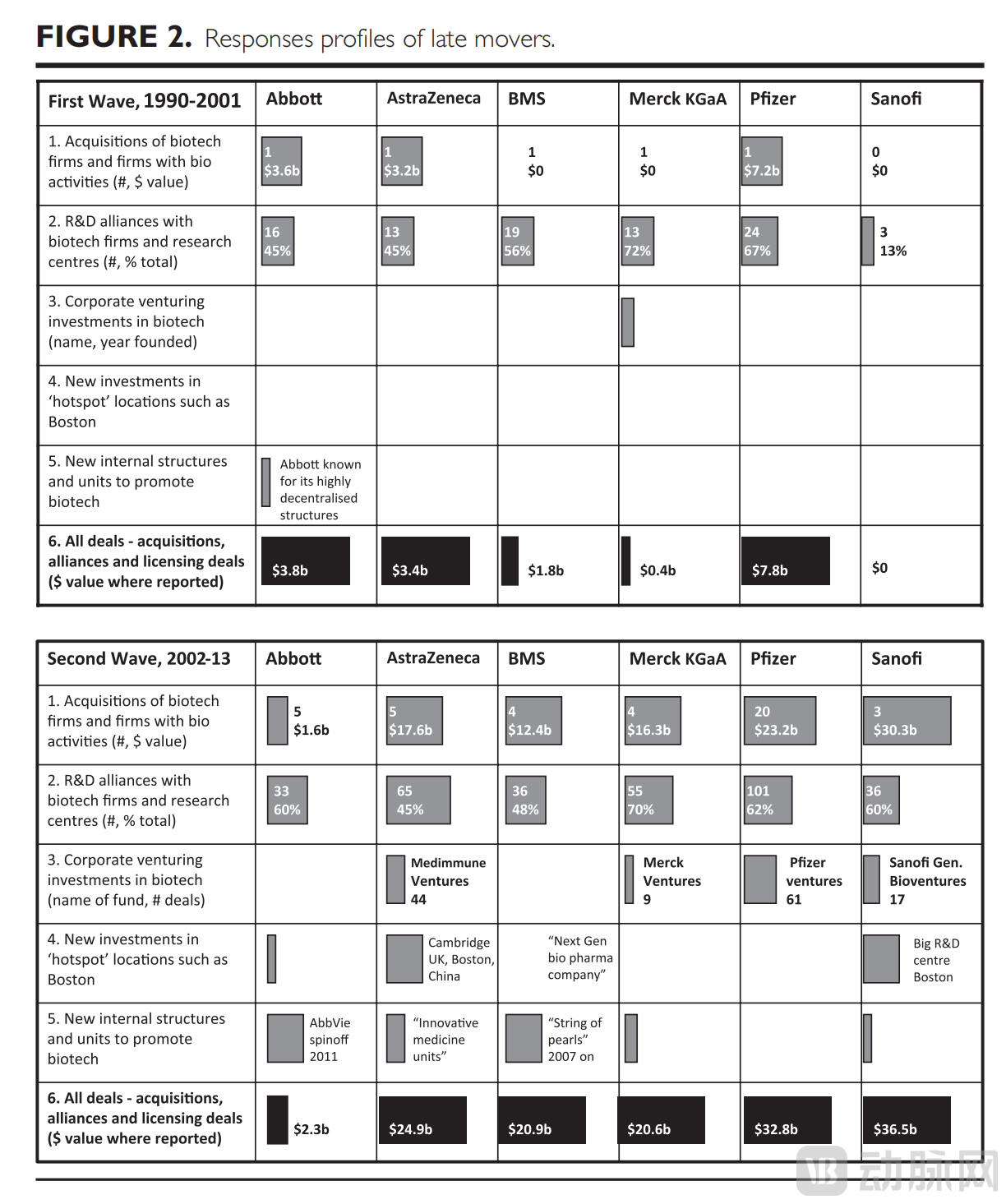

我们定义了两个阶段:第一波从1990年到2000年至2001年的生物技术崩盘,第二波从2002年到2013年。应对模式展示了每家公司对生物技术作为潜在颠覆性技术的应对手段,涵盖了五个维度。前三个维度更加关注外部活动,而后两个维度则更注重内部导向。下表详细列出了这些模式及其重要性。

注:表中展示了每家公司对生物技术作为潜在颠覆性技术的应对手段,共有5种:1.收购生物技术公司。2.与生物技术公司、大学和其他大型制药公司结成联盟。3.企业对生物技术领域的风险投资。4.促进生物技术的内部组织变革。5.研发活动向生物技术中心转移。还分析了这五种手段的重要性,以及笔者是如何收集到这些信息的。

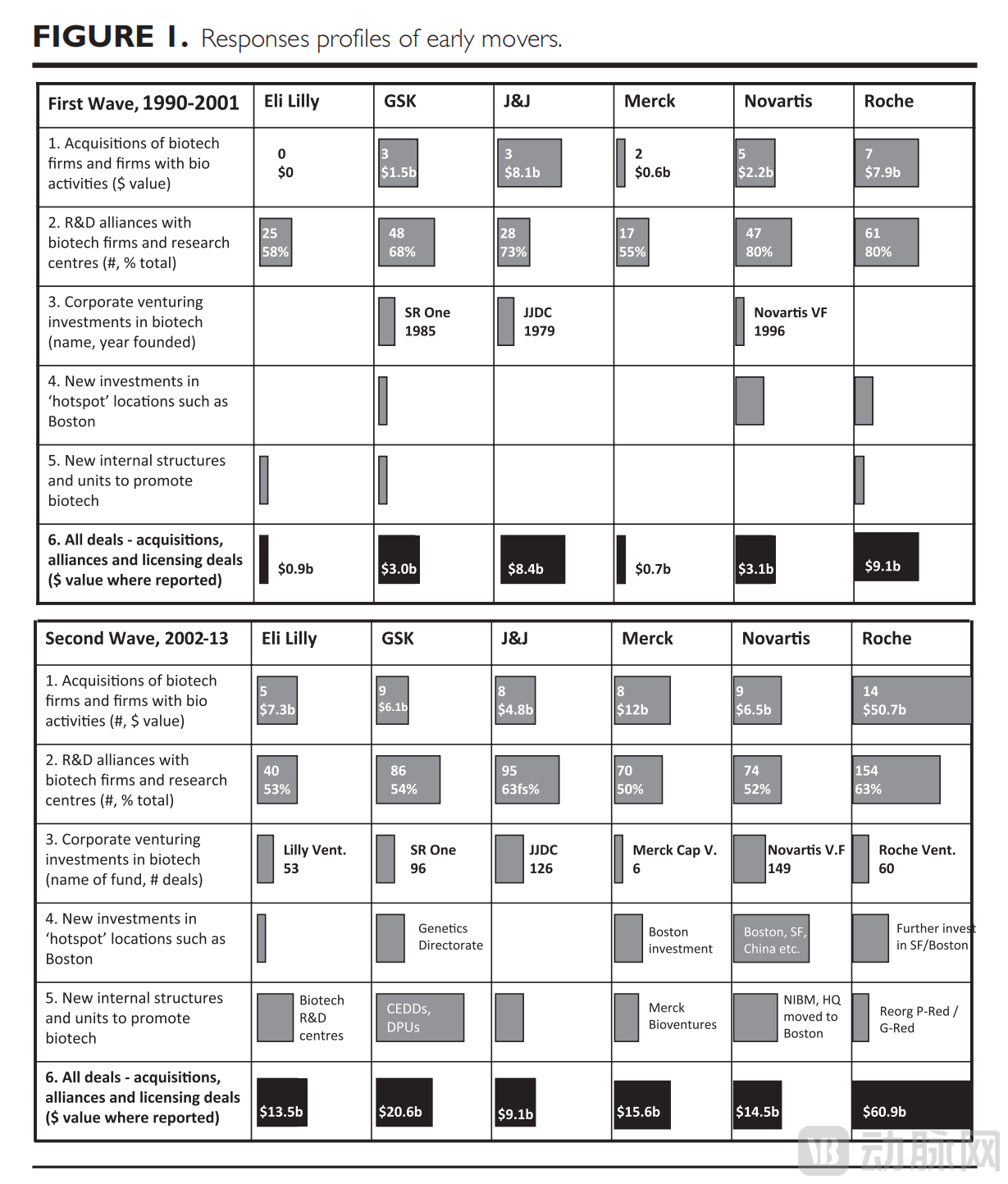

早期行动者

早期行动者包括礼来公司、葛兰素史克、强生、美国默克、诺华、罗氏6家公司。

礼来公司(Eli Lilly)将生物技术作为一种持续发展的技术来投资,并且早在1987年就开始从Humulin R(胰岛素)和Huma trope(生长激素)中获得收入。礼来公司在1986年进行了首次重大收购,以3.5亿美元购买了位于圣地亚哥的单克隆抗体公司Hybritech,但在十年后以1000万美元的价格出售。礼来公司在上世纪90年代初与外部合作伙伴在基因组学和蛋白质组学方面建立了一系列合作关系。1997年,首席运营官Sidney Taurel公开表示,公司需要转变战略思维,将公司的核心技术与生物技术及其他公司的技术进行融合,成为新药开发的一种强有力的方法。然而,基于生物技术的销售总体水平仍然较小。

进入2000年代,礼来公司继续采取可持续发展的方式,进行了一系列公开宣布的投资,例如2002年在印第安纳波利斯的2.25亿美元设施,2004年的印第安纳应用蛋白科学中心(INCAPS),以及2009年在圣地亚哥的一个中心。他们还进行了一些中等规模的收购(2003年的Applied Molecular Evolution,2008年的ImClone和2010年的Alnara),并创建了一个名为Lilly Ventures的基金,进行了53项投资。在这段时间里,并不缺乏表达对生物技术的决心。然而,尽管有一些成功的药物上市(例如治疗骨关节炎的坦依单抗),但是一系列看似有前途的治疗阿尔茨海默病的药物却在后期试验中失败了。因此,礼来公司在研究期间只拥有一种中等成功的基于生物技术的产品组合。

在上世纪90年代,葛兰素史克公司(GSK) 成立。在组成公司中,Smith Kline在疫苗开发、生物信息学和基因组学方面进行了早期投资,而Glaxo Wellcom则在1995年收购了生物制药公司Affymax Inc(阿菲麦克斯:2013年出品贫血治疗药剂Omontys,致多人死亡,其后该公司逐渐没落)。随后一年,葛兰素威尔康成立了一个拥有3000万英镑预算的遗传学总局。在此期间,共有12项收购和48项外部联盟涉及生物技术领域,并且史密斯克莱恩的风险投资基金SR One也积极投资于这些新技术。总体而言,葛兰素史克的创始公司是上世纪90年代生物技术领域最活跃的公司之一。

在2000年代初,葛兰素史克进行了一项雄心勃勃的内部重组,划分为六个“药物发现卓越中心”,并创建“一个能够充分利用大型制药公司和小型生物技术公司的最佳特点的研发组织”。这些半自治单位拥有300至350名专注于特定疾病领域的科学家。在2008年,它们进一步分解为38个药物业绩单位,每个单位约有40人。此外,还有50个类似的单位与外部实体合作。在这一时期,GSK进行了几次中等规模的收购,特别是2005年的Corixa,2006年的Domantis和2012年的Human Genome Sciences。

就产出而言,相比竞争对手,葛兰素史克在市场上推出了更多的生物制药药物,但没有任何一款畅销药物,这个问题可能源于其分散的内部结构。总体而言,尽管在这期间存在许多因素影响,但葛兰素史克在2000年代表现较为疲软。

与其他早期进入者相比,强生(J&J)的业务范围更广,仅有三分之一的收入来自其制药子公司Janssen-Cilag。尽管在基础研究方面缺乏一些竞争对手的高度承诺,但强生拥有一个成熟的风险投资部门(J&J Development Corporation,JJDC)和外部合作,取得了早期的成功,包括与安进(Amgen)合作开发的Procrit(EPO)。1998年,强生以49亿美元收购了备受关注的生物技术公司Centocor,从而使生物技术成为公司整体战略的重要组成部分。Centocor拥有两款获批药物以及一个良好的研发项目,被赋予了较高的运营自主权,其前首席执行官David Holveck成为JJDC的总裁。

强生在2000年代取得的许多成功归功于其对Centocor的收购,其单克隆抗体药物Remicade和Simponi都成为了畅销药物。强生进行了一些中等规模的收购,特别是2009年收购的Elan和Crucell,这加强了他们在抗体研究和免疫治疗领域的地位。同时也进行了内部组织变革。2012年,强生在波士顿、加利福尼亚、伦敦和中国分别建立了四个强生创新中心。

作为一个以科学为导向的公司,美国默克(Merck & Co.)在20世纪80年代和90年代投资于生物技术以及其他技术,并在这一时期从基于生物技术的疫苗中获得了早期收入。与其他早期进入者相比,美国默克的操作更加和缓,没有进行重大收购,外部合作伙伴也较少。它唯一的重要收购是在2001年收购了Rosetta Inpharmatics。

美国默克于2000年创建了一个投资基金(默克资本风投),并继续有选择地投资于生物技术联盟。除此之外,默克还进行了数次小规模收购以及一次大规模收购,即2009年的Schering-Plough,其中涉及到对免疫治疗的投资,最终推动了癌症药物Keytruda的面世。还进行了一些内部结构变化,包括2004年在波士顿成立一个拥有500人的单位。总体而言,默克没有采取任何大胆的举措,但其生物技术活动继续稳步增长。

诺华(Novartis)于1996年由Sandoz 和Ciba-Geigy合并而成。在此之前,Ciba-Geigy以21亿美元收购了早期生物技术成功案例之一的Chiron 49.9%的股份,而Sandoz 则收购了血液疾病专家Systemix。合并完成后不久,CEO Daniel Vasella进一步承诺投资于生物技术,并在瑞士之前投资于北美。他在波士顿成立了诺华风险投资基金,在北卡罗来纳州投资了2800万美元的生物技术,并在1998年承诺在加利福尼亚投资2.5亿美元用于诺华功能基因组研究所,他表示:“我们需要改善与其他科学家的合作。” 2000年,Vasella宣布再投资5800万美元用于基因研究治疗:“你不能在许多小事情上分散资源,而对你所采取的重大押注妥协。”诺华的大部分收购和交易都聚焦于尖端基因疗法。

诺华(Novartis) 在2002年进行了一项重大的结构调整,将其全球研发总部迁至波士顿,并在波士顿、加利福尼亚和巴塞尔先后创建了一系列诺华生物医学研究所(NIBRs),随后又在中国、新加坡和印度设立了研究所。诺华收购了Chiron的剩余股份,并进行了一系列较小规模的收购。诺华风险投资基金在此期间进行了149笔投资。

罗氏(Roche)在1990年之前就在生物技术领域活跃,通过免疫学家Georges Kohler的开创性工作、与基因泰克的早期合作以及罗氏分子生物学研究所的创立。1990年,基因泰克决定出售自己的股份,默克和其他几家公司的婉拒后,罗氏介入并以21亿美元购买了控股权。罗氏在1990年代继续在生物技术领域进行投资,与多家公司进行了广泛的外部合作和收购,包括以51亿美元收购Syntex(1994年)并从Cetus(1991年)获得聚合酶链反应(PCR)的独家权利(PCR是一种扩增基因物质样本的技术)。同时也进行了内部变革,研发部门负责人希望给实验室更大的自主权:“我们希望决策由了解问题的人来做出。”

在2000年代,罗氏继续将生物技术置于其战略的核心位置。2008年,罗氏收购了基因泰克的少数股份,并购了其他几家中等规模的生物技术公司。罗氏风险投资公司成立于2002年,在整个2000年代,罗氏进行了比竞争对手更多的战略联盟。在内部方面,基因泰克继续高度自治地运作。到这一时期结束时,罗氏在生物技术销售方面是我们12家公司中最成功的,拥有三款畅销药物,全部源于对基因泰克的收购。

总的来说,这六家早期进入者都在外部合作方面进行了大量投资,除了美国默克外,它们都进行了重大收购。但它们在对生物技术的态度上存在显著差异,其中三家欧洲公司(葛兰素史克、诺华和罗氏)以及强生在20世纪90年代对生物技术进行了更大胆的押注,而礼来和美国默克则较为保守。然而,值得强调的是,这些“大胆押注”采取了多种不同形式:强生押注于基于单克隆抗体的产品和后期开发机会;诺华更专注于基因疗法和早期机会;葛兰素史克进行了最多的收购,但涵盖的技术领域比其他公司更广泛;罗氏进行了最大规模的财务投入(收购基因泰克)。

在2000年代(第二波),这六家早期进入者都继续大力投资于生物技术。诺华和罗氏都在之前的美国投资基础上加大了投入,前者将其研发总部迁至波士顿,后者支付了470亿美元收购了基因泰克的剩余股份。葛兰素史克进行了大胆的内部重组,以创造一种“类生物技术”的工作方式,但效果参差不齐。这三家总部位于美国的公司继续沿着现有轨迹发展,强生和默克都取得了强劲的地位,而礼来则较为逊色。

注:表中展示了6家早期进入生物技术领域的公司在1990-2001年/2002-2013年两段时间中,在以下六个方面的变化:1. 对生物技术公司和有生物活动的公司的收购金额。2. 与生物技术公司和研究中心的研发联盟数量。3. 企业对生物技术领域的风险投资情况。4.在波士顿等 "热点 "地区的新投资。5. 为了促进生物技术,成立新的内部结构和部门。6. 所有交易【收购、联盟和许可交易(价值为美元)】。

后进者

尽管直到1999年或之后(即从生物技术药物销售的角度来看),后进的6家大公司对生物技术的投资较晚,但它们在20世纪90年代通过战略联盟和大学合作进行了一些初步的小规模投资。然后,在2000年代,它们都努力迎头赶上,但取得的成功程度不同。

雅培(Abbott)在20世纪90年代曾进行了一些试探性的生物技术尝试,通过三次小规模收购,其首个药物Synagis于1999年上市。在研发项目中,还有一些外部基于生物技术的合作项目。就在这一时期结束时,2001年,雅培以69亿美元收购了德国化学公司巴斯夫(BASF)的制药部门诺尔(Knoll)。这次收购是为了规模扩张:“为了在药物研究中聚集关键力量并增强销售团队。”但作为交易的一部分,雅培还意识到自己正在购买的“领先的单克隆抗体技术”,是一种有望用于类风湿性关节炎的产品,该产品被命名为Humira(阿达木单抗),成为全球最畅销的药物,占雅培整个药物销售额的60%以上。

雅培进行了一些中等规模的收购,并寻求了一系列战略联盟,但并未成立企业风险投资部门。在后来的投资者中,它侧重于外部投资的活动最少,可能是由于Humira(阿达木单抗)的成功。2011年,雅培将其整个生物制药业务剥离出来,成立了AbbVie公司,并将自己品牌保留用于传统的诊断和消费者健康业务。

阿斯利康(AstraZeneca)是1999年通过合并成立的。Astra 曾拥有Cambridge Antibodies Technology(CAT)的20%股份,而Zeneca在1997年创建了一个药物基因组学小组。在整个这一时期,生物技术被作为一个高潜力的领域在年度报告中提及,但仔细观察这一时期完成的交易就会发现,这些交易的规模都不大(都低于5000万美元),也没有成功的产品推出。两位受访者指出,在这个时期,因为他们觉得没有得到他们研发工作应得的高层承诺,一些高级生物技术专家对公司感到失望而离职。

直到2005年,阿斯利康继续进行小规模的生物技术投资,但没有明确的承诺,也没有成功的药物推出。2006年,新任首席执行官 David Brennan上任,面临几种重要药物的专利到期,他对生物技术做出了重大承诺,于2007年以10亿美元收购了CAT,2008年以156亿美元收购了MedImmune。这些收购随后导致了一些内部重组,剑桥(英国)成为新的研发总部,对马里兰、波士顿和中国进行了新的投资,而曼彻斯特(英国)的旧研发中心则关闭。

尽管进行了所有这些投资,阿斯利康在基于生物技术的销售方面仍然落后于竞争对手。2014年,新任首席执行官帕Pascal Soriot抵御了辉瑞公司的敌意收购(hostile takeover),承诺即将推出免疫疗法领域的新药,到2015年,这些新药看起来依旧很有前景。

百时美施贵宝(BMS) 在20世纪90年代进行了一些战略合作,主要是在单克隆抗体的早期开发方面。1997年,公司战略发生了转变,投资了价值6000万美元的生物技术发展中心,并聘请了应用基因组学的副总裁埃利Elliott Segal。这次进军生物技术领域使得 百时美施贵宝在1999年投资了ImClone,但其重要药物Erbitux的获批时间比预期更长,并且随后的内幕交易丑闻给BMS带来了巨大问题,造成了超过10亿美元的损失和多年的负面舆论。

在经历了惨痛的教训后, 百时美施贵宝在接下来的几年里没有进行重大的生物技术投资。2004年,他们与Medarex建立了联盟,然后在2009年将其收购。2005年,新任首席执行官Andreotti和研发主管埃利Elliott Segal 发出了一个重大战略转变的信号,打算让 百时美施贵宝成为一个“下一代生物制药公司”。他们进行了一系列中等规模的收购,从2007年到2012年共进行了11次收购,被称为“珍珠链”战略。 百时美施贵宝还进行了一些内部投资,尤其是在波士顿地区进行了7.5亿美元的投资。一家行业杂志指出, 百时美施贵宝“在很大程度上有效执行其‘珍珠链战略’,并且在发现这些方面具有积极记录。”

德国默克制药公司(Merck KGaA)在20世纪90年代没有进行重大的生物技术投资,除了在1994年和1998年与ImClone建立了两个中等规模的区域分销联盟。尽管他们有一些小型合作伙伴关系和联盟,但这些并没有带来任何新产品或基于生物技术的销售。

在21世纪初,德国默克对生物技术学没有表现出明显的兴趣。2005年,德国默克收购了一家丹麦小型生物技术公司Survac,一年后,又以131亿美元收购了总部位于日内瓦的Serono公司。全球研发总部迁至日内瓦,该交易还带来了一个投资部门,总部位于阿姆斯特丹的默克-赛诺(MS)风险投资公司。默克首席执行官 Michael Roemer表示:“这次收购改变了默克的制药业务,并在生物制药领域创造了领先地位。”随后,默克进行了另外两笔大型收购,分别是2010年的Millipore和2014年的Sigma-Aldrich,使公司在单克隆抗体和干细胞方面具备了能力。

在20世纪90年代,辉瑞没有进行任何重大的生物技术投资,尽管与生物技术合作伙伴有一些外部合作。该公司在这一时期非常成功,得益于诸如立普妥(Lipitor)和伟哥(Viagra)等基于化学的畅销药物。它在2000年对Warner-Lambert的收购包括一个小型的生物技术活动,即Agouron,但辉瑞的第1次有关生物技术的销售直到2003年才出现。

辉瑞(Pfizer) 在21世纪初继续进行大规模的收购,收购了Pharmacia & Upjohn(2001年)和Wyeth(2009年),并在2010年代试图(但未成功)收购爱尔兰医药公司Allergan和英国制药公司阿斯利康(AstraZeneca)。然而,这些收购都是基于整合和规模而非对生物技术的投注。辉瑞的第一个生物制剂是作为Pharmacia & Upjohn收购的一部分获得的生长激素,但在21世纪初,辉瑞对生物技术仍持矛盾态度。辉瑞首席执行官Hank McKinnell 在一次采访中观察到:“2000年人类基因组的测序引发了对新药物的高度期望,但这种期望尚未转化为可市场化的新药。”

赛诺菲(Sanofi)在20世纪90年代和21世纪初发生了变化,它是Hoechst、Rhône-Poulenc Rorer(早期合并为Aventis公司)、Sanofi和Synthelabo的合并结果。但是,从这些创始公司的背景来看,在这一时期没有明显的生物技术活动证据,只有一些外部合作伙伴关系和2004年与法国政府在生物技术基金方面的合作。

2008年领导层的变动导致了重大的转变,他们与Regeneron的战略联盟得到了显著扩大,2009年在波士顿进行了重大的癌症研究投资,然后在2010年以200亿美元收购了总部位于旧金山的Genzyme。新任CEOChris Viehbacher承诺充分利用Genzyme的研发能力,使其成为“狗摇尾巴”。(“狗摇尾巴”是谚语,在本文中的意思是被收购的小公司为大公司提供价值和利益),就像基因泰克为罗氏所做的那样。然而,他受到了法国和德国传统内部研发组织的抵制,得到了他们的国家政府和以欧洲为中心的董事会的支持。

总的来说,观察这六个后进者,可以发现几个值得注意的模式。首先,它们中没有一个完全忽视生物技术——在20世纪90年代,它们进行了一些小规模的“种子”投资,通常是通过外部合作或在广泛的研发投资组合中进行的小规模收购。与早期行动者相比,后进者的区别在于他们不愿意在这项新兴技术上进行重大投资。这与第二点相关,即20世纪90年代,这些后进者的首席执行官并未完全看好生物技术的潜力。在这六个后进者中, 百时美施贵宝和雅培是唯一在第一阶段(即20世纪90年代末)“意识到”生物技术潜力的公司。

第三,这里有很大程度上的运气因素,例如 百时美施贵宝在生物技术领域(ImClone)进行了一次重大赌注,结果却引发了内幕交易丑闻,而雅培则主要基于规模和全球影响力进行了一项收购,并获得了一种畅销药物——Humira(阿达木单抗)。

注:表中展示了6家后期进入生物技术领域的公司在1990-2001年/2002-2013年两段时间中,在以下六个方面的变化:1. 对生物技术公司和有生物活动的公司的收购金额。2. 与生物技术公司和研究中心的研发联盟数量。3. 企业对生物技术领域的风险投资情况。4.在波士顿等 "热点 "地区的新投资。5. 为了促进生物技术,成立新的内部结构和部门。6. 所有交易【收购、联盟和许可交易(价值为美元)】。

6家早期行动者表现更好,为什么?

生物技术投资和活动对这些公司在市场上的地位产生了什么影响?在投资的第一波浪潮结束时,也就是在21世纪初,还没有明确的模式:说这些早期投资是否会取得回报还为时过早。回顾当时的新闻评论,人们对科学(“基因疗法的临床疗效早期结果令人失望”)和正在创建的公司(“如果成功有很多父亲,而失败则是一个孤儿,那么这个尚年轻的生物技术社区可能会开办一个孤儿院”)存在担忧。

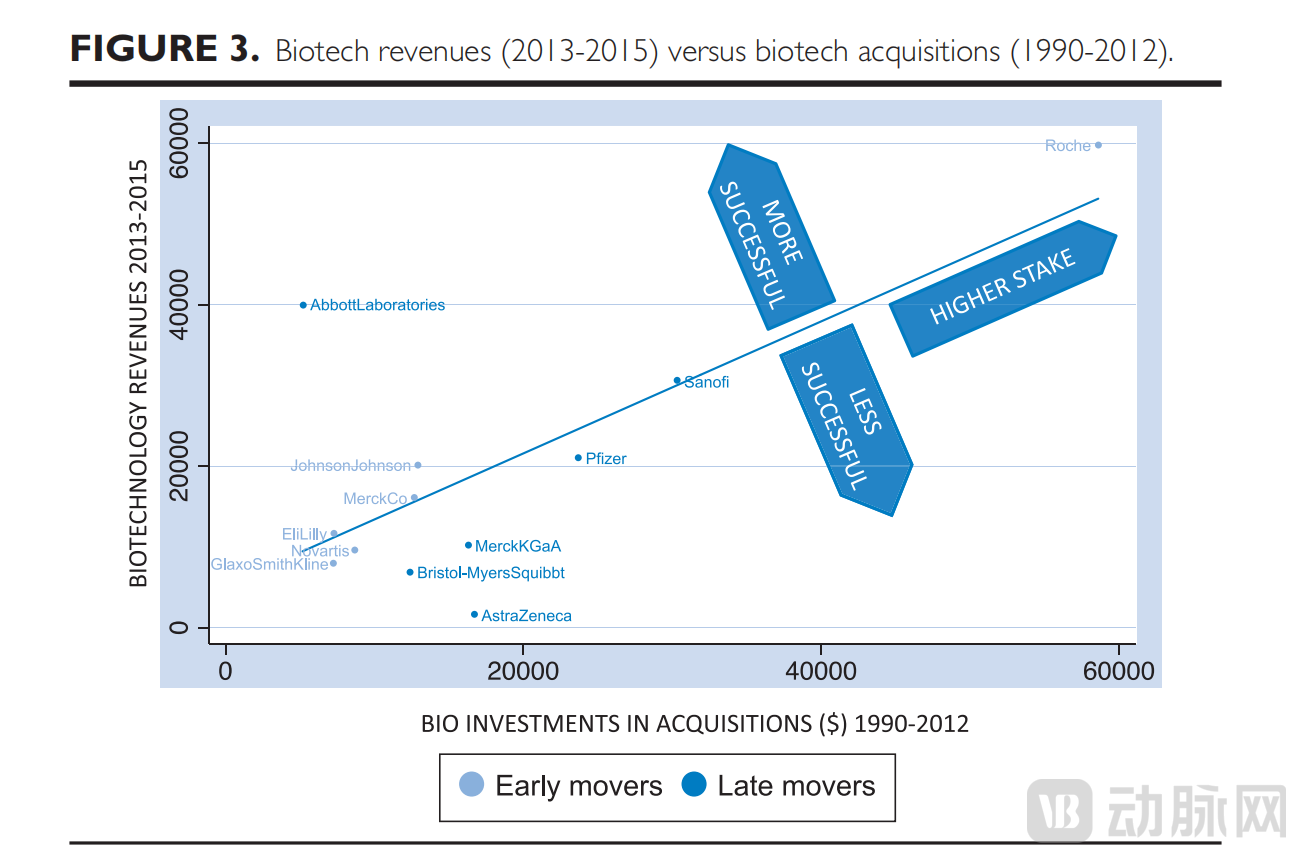

相比之下,在2010年代,一个明显的模式正在展现出来。6家后进者中有5家将生物技术置于其战略的核心位置(除了辉瑞),除了阿斯利康外,它们都从生物制药获得了可观的收入。然而,尽管有这样的定位,这些后进者的表现不及早期投资者。下图显示了一个证据,它将22年中用于生物技术相关收购的总金额与2013年至2015年期间(即研究期结束时)生物药物的平均收入联系起来。如预期所示,两者之间存在着强烈的正相关关系。但有趣的是,早期投资者都位于或高于趋势线上,这意味着他们的投资回报更好(除了雅培,这主要归功于Humira)。

注:纵轴【生物技术收入(2013-2015)】与横轴【生物技术收购金额(1990-2012)】的对比。

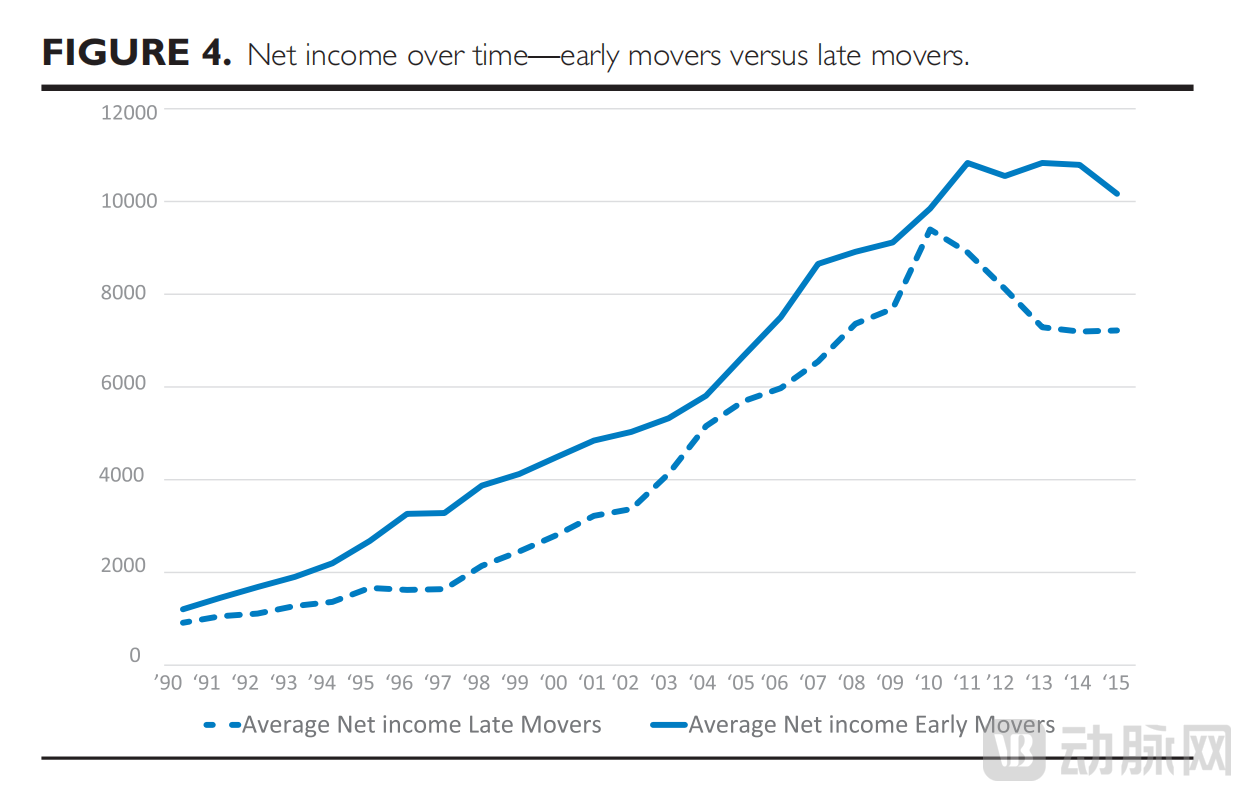

注:净收入随着时间的推移,早期进入者(实线)与后进者(虚线)相比。

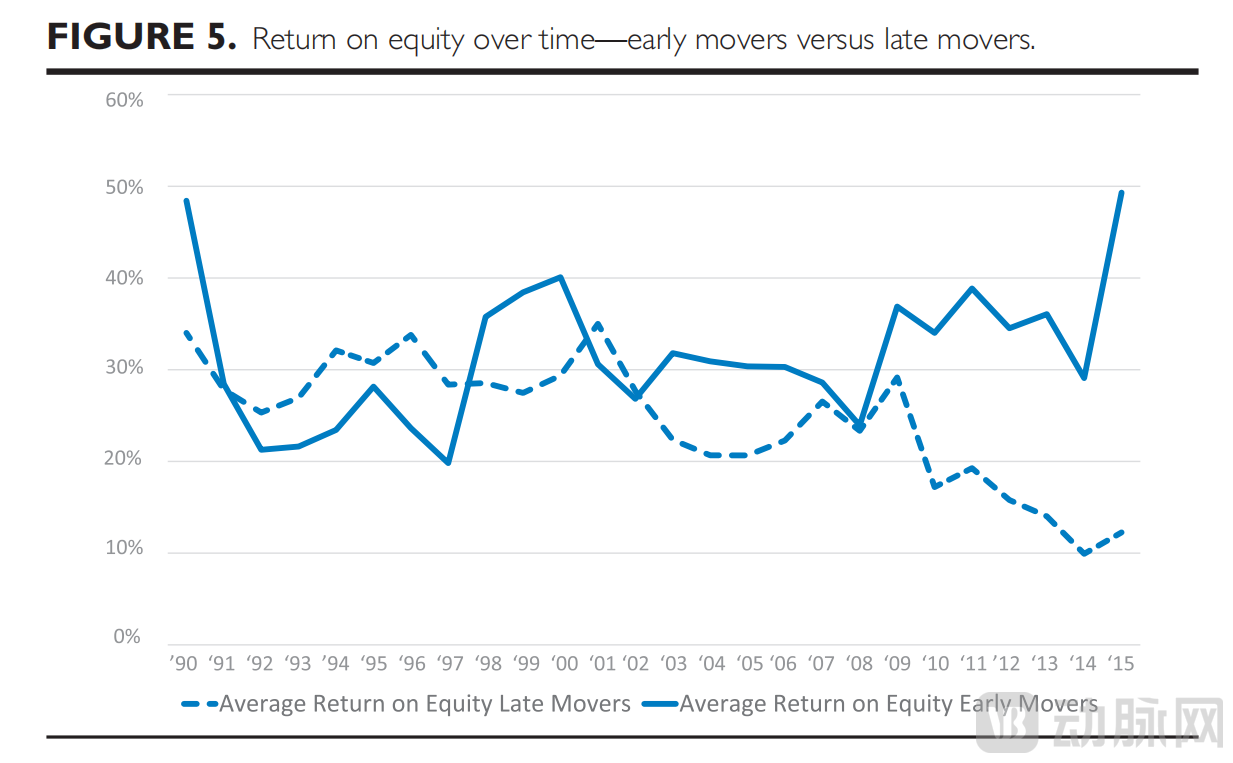

注:随着时间的推移,股票的回报率也在不断变化,早期进入者(实线)与后进者(虚线)相比。

我们的研究问题是,现有企业如何应对潜在的颠覆性技术?在将所有研究结果整合到一个综合框架之前,我们提供一些总体观察。

首先,企业对潜在的颠覆性技术做出了各种各样的反应。这并不特别令人惊讶,但需要注意的是,,也许是因为生物技术的机遇/挑战逐渐出现,反应的时间和方式是多样化的。早期投资者、后期投资者和不投资者都存在。在早期投资者群体中,一些企业强调收购或联盟,而其他企业则强调内部结构变化。在上世纪90年代,这些不同的方法并没有趋同;直到2000年代中期,一些趋同的方式才开始出现。

其次,对新兴技术的小规模早期投资对随后的成功没有显著影响。有一种观点认为,当面对新兴技术时,企业应采取“实物期权(把 金融市场 的规则引入企业内部战略投资决策,用于规划与管理战略投资)”方法,进行小规模投资(例如,联盟或研发项目),在合适的时机扩大规模。然而,我们的数据显示,所有12家企业在上世纪90年代就建立了一系列战略联盟,因此这些小规模投资与随后的大规模生物技术投资之间的联系往往非常薄弱,而后者往往是在许多年后才进行的。

我们认同这种小规模投资在感知和应对新兴技术方面是有用的第一步。但它们似乎对随后决定大规模投入该技术没有显著影响。换句话说,许多后进者在上世纪90年代对生物技术项目进行了“象征性”的投资,但这些投资往往被高层管理人员忽视。根据我们的专家访谈,涉及的高管往往具有商业背景而非科学背景。当被要求投入少量资金到生物技术项目时,他们并不反对,但直到证据(在2000年代)变得非常强有力,他们才将生物技术视为主要战略优先事项。

第三,对于潜在的颠覆性技术,没有一种最佳的应对方式。之前的研究提出一个观点,对于现有企业来说,设立一个独立的业务部门是利用颠覆性技术的最佳方式。但我们的研究关注的是企业如何随着时间的推移应对潜在的颠覆性技术,这表明了一个更为细致入微的观点。例如,几乎没有证据表明为生物技术研究设立单独的部门是有帮助的。而早期对战略联盟的投资,正如我们上面提到的,与随后的成功没有关联。

第四,不是所有的大规模投资都能取得成功。这并不特别令人惊讶,因为任何具有高度不确定性的环境都会导致一些投资成功,而其他投资则失败。但重要的是要强调,我们的数据并不支持“勇者必胜”的论点。有一些企业在早期进行了重大投资,并取得了很好的效果,例如强生和罗氏在上世纪90年代进行了大规模收购,诺华在2002年对波士顿进行了重大投资。但同样也有一些大规模投资并不那么成功的例子,比如葛兰素史克的药物研发卓越中心和百时美施贵宝对ImClone的早期投资。

那么,关于如何更好得应对潜在的颠覆性技术,我们可以提出哪些概括性的结论呢?

首先,我们观察到早期行动者具有优势,即在生物技术领域进行重大早期投资的6家企业最终业绩表现出超过6家后进者(尽管有很长的时间滞后)。根据我们的分析和采访,这似乎有三个相互关联的原因。

第一,开发生物制剂的能力需要多年时间来培养,因此在上世纪90年代进行的投资会随着时间的推移增值。换句话说,对于试图迎头赶上的企业,相对而言存在时间压缩的劣势,即使通过积极的外部战略(如收购)也难以克服。

第二,强大的内部生物技术能力使企业能够更好地判断何时收购。早期行动者给自己提供了评估和收购最具吸引力的生物技术公司的机会,而后进者甚至还没有考虑这些问题。在2005年至2012年期间,许多生物技术公司以非常高的价格出售,根据我们的专家采访,这些往往是后进者支付溢价以在行业中站稳脚跟的案例。

第三,早期行动者具有一种信号效应,即顶尖科学家和新兴生物技术公司会倾向于那些明确强调自己对生物技术表明积极态度的企业。在未来的研究中,研究这些机制在塑造早期行动者优势方面的相对重要性将是有趣的。

这里的关键是早期行动者并非通过他们的小规模初期投资获得优势(因为我们知道这12家公司都进行了这样的投资),而是通过逐渐在这个新兴技术领域建立知识和专业能力,并密切监测其发展。这是能力的建设,而不是意识的建设,使得差异产生。

其次,对于新兴技术而言,采取“开放式创新”方法比自己下场更为有效。观察那些更成功的早期行动者,罗氏和诺华分别将旧金山和波士顿作为他们新兴生物技术业务的基地,而葛兰素史克和默克则更加信任他们现有的科学家和地点。生物技术收购通常会产生积极的结果,当然也要注意支付过高风险的明显警告。早期行动者还在后进者之前创建了风险投资部门,这也是开放性的另一个重要指标。

当然,对创新的开放方法不仅仅体现在收购数据、新办公地点和风险投资上;至少在公司内部,它更多地表现为一种“心态”,即传统技术领域的专家与从事新技术的人员之间的关系。例如,根据我们的采访,罗氏在接纳基因泰克的工作方式并在整合后给予他们突出地位方面做得很好,而赛诺菲在与Genzyme合作方面则遇到了困难。如何在内部管理颠覆性变革的问题,例如整合旧技术能力和新技术能力,克服阻力,这是重要的,但超出了本文的范围。我们鼓励未来在这个领域进行研究。

将这两点联系起来,生物技术在上世纪90年代的一个显著特点是真正理解其潜力的科学家和企业家数量有限。对于传统制药公司来说,挑战在于获得这一有限的熟练人才,其中大多数人喜欢在少数几个地点的大学和初创企业中工作(例如旧金山、圣地亚哥、波士顿和英国剑桥)。因此,早期进入这些活动集聚区是建立能力的好方法。更广泛地说,这一观点表明,首创者优势理论应包括地理因素。人们认识到早期进入者从时间优势和资源规模效益中受益。根据这项研究,我们可以得出结论,当相关专业知识的供应有限且地理限制时,这些优势更为明显。

一个三步走的过程

正如前面所述,我们将这项研究框架化为感知和应对,一个已建立的两步过程,并为每家公司建立了一个应对档案,以捕捉它们所做的各种事情。

但在进行这项分析时,明显地发现“应对方法”比以前认识的更加复杂。早期行动者应对的一个重要部分是逐渐建立技能和能力,以便在这个新兴技术领域竞争。应对的第二个重要部分是高层管理人员对行业发展的观点(即向生物制药药物方向)的形成,并推动从传统的优势领域进行重大重新定位。这些在概念上是分开的活动——可以建立能力而不进行战略转变,也可以在基础能力建立之前推动战略转变。

因此,我们建议对潜在颠覆性技术的应对过程采用三步走的方法。感知是监测相关技术领域发展的初始行为,它是建立意识的手段。应对方法涉及对新兴技术领域进行投资和尝试,它是建立能力的手段。扩大规模包括优先对最有前途的技术进行大规模投资,并克服内部阻力,这是建立承诺的一种手段。

再次强调我们的主要发现,样本中的所有公司都试图建立意识,但在建立生物技术能力(应对方法)方面存在很大差异。也许是因为生物技术需要多年积累的深厚专业知识,所以像罗氏和诺华这样的先行者能够有效地应对——例如,通过购买或建立关键技能,追求好的收购目标,并随后能够在公司内部建立对新技术的承诺(扩展)。相比之下,后进者(如阿斯利康和德国默克)在事先没有建立能力的情况下,试图建立对新的基于生物技术的战略的承诺,进行的收购不够明智,绩效也较差。总之,我们的论点是,在应对潜在颠覆性技术方面,按照建立意识、能力和承诺的特定顺序更为有效,而采用不同顺序或这些步骤的子集则效果较差。

值得注意的是,其他关于技术变革的研究通常集中在快速发展的行业,如磁盘驱动器、软件或电信,其中现有公司只有几年时间来适应。在这种情况下,短时间限制意味着能力建设(应对)和承诺建设(扩展)经常混淆在一起。相比之下,我们选择研究一个缓慢发展的颠覆使我们能够将这两个步骤分开,并确实强调能力建设的中间步骤作为过程中重要且具有挑战性的部分。

还应该承认,我们对潜在颠覆性技术的概念并没有完全解决关注哪些新兴技术的问题。显然,过于狭隘的关注是有风险的,但要涵盖可能相关的所有技术是昂贵且不可行的;需要保持一定的平衡。我们认为“潜在颠覆性”的术语在这方面是有帮助的,可以让高管明确讨论需要积极考虑的技术范围,并且在监测每个技术的发展轨迹时保持勤奋。

我们研究的一个优点是,我们长时间详细研究了一组公司。然而,由于只有12家公司,很难得出概括性的结论。正如前面所提到的,这个行业的发展中有很大程度上的运气成分。相关的一点是,生物技术革命尚未结束,因此,如果在未来十年进行研究,我们可能会得出不同的结论,而不是在研究进行了25年后的现状。

另一个局限是,通过关注大型制药公司,我们忽视了生物技术公司在塑造行业中的作用。像安进、渤健、基因泰克、Centocor和吉利德等公司根据自身的能力和对行业发展的观点做出了独特的选择,这些选择最终塑造了大型制药公司的机会,尤其是在收购目标方面。值得注意的是,我们只关注美国和欧洲的公司,因此我们不会将其普遍适用于世界其他地区。

这个行业对其他行业有多大的借鉴意义?人们经常认为制药行业是特殊的,因为开发新药需要很长时间,并且受到高度监管。但在某些方面,这与其他行业环境没有太大区别。例如,报纸和杂志行业仍在适应20多年前出现的在线新闻。柯达因数字影像的出现而破产,但这个故事需要30年才能展开。目前,我们看到汽车制造商正处于调整中,以适应几十年来不断出现的电子技术、自动化、人工智能和替代燃料等技术。关键是,新兴技术通常需要多年才能成熟,它们对一个成熟行业的影响只有事后才能清楚地看到。对于高管来说,在选择行动方案之前,明确过渡的可能长度是一个重要的考虑因素。

总结起来,我们的研究突显了现有公司在某个行业对潜在颠覆性技术做出反应的复杂性。虽然以前的建议在应对这种技术挑战/机遇方面并没有错,但往往过于狭隘。相反,我们认为公司应该从它们的应对策略出发——即它们需要进行不同的手段,投资的范围,以及它们随时间的推移如何发展——以确保在对新兴技术做出大规模承诺之前,建立起相应的能力。

参考文献:Responding to a Potentially Disruptive Technology: How Big Pharma Embraced Biotechnology;Julian Birkinshaw、Ivanka Visnjic、Simon Best;California Management Review,volume 60, number 3, pages 5-28;2018